2025/04/10調査報告

昨年の衆院選の結果、自民・公明の連立与党は議席数が過半数に届かない少数与党となる一方、野党は多党化が進みました。2025年度予算や法案を巡っては与野党の修正協議が活発化するなど、国会における合意形成プロセスにも変化が見られます。少数与党のもとで与野党に期待する役割や野党間協力の在り方などをどう考えるか、全国の18歳以上の1,000人に対して4月1日にオンライン調査を実施しました。

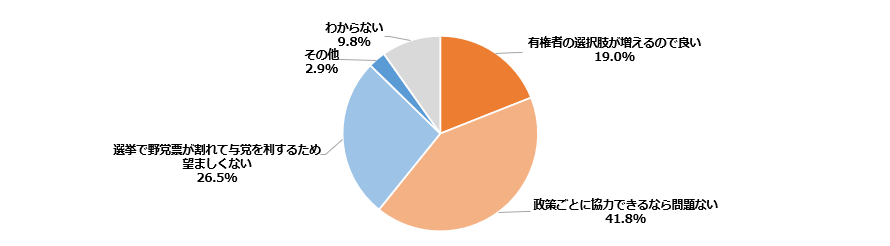

多くの野党が存在「政策協力できれば問題ない」41%「選挙で票分散し望ましくない」26%

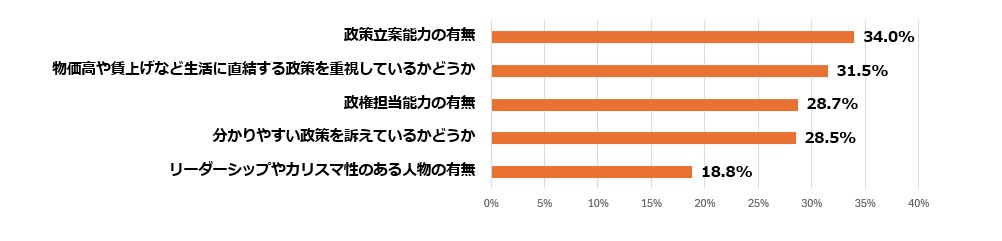

- 野党間支持率の差の理由「政策能力」34%「生活直結政策の重視」31%「政権担当能力」28% -

「政策協力できれば問題ない」4割

野党が立憲民主党、日本維新の会、国民民主党、れいわ新選組、共産党、参政党、日本保守党、社民党など多党に分かれている状況について「政策ごとに協力できるなら問題ない」41.8%が最多となり、「選挙で野党票が割れて与党を利するため望ましくない」26.5%、「有権者の選択肢が増えるので良い」19.0%と続いた。

「選挙で野党票が割れて与党を利するため望ましくない」とした人を支持政党別に見ると、立憲と共産がいずれも4割台で最多だった。自民、公明の与党は、いずれも1割台で最低だった。維新、国民民主、参政、「支持する政党はない」とする無党派層は、いずれも2割台だった。

「有権者の選択肢が増えるので良い」と答えた人は、20、30代は2割台だったのに対し、40代以上の各層は、いずれも1割台だった。これに対し、「選挙で野党票が割れて与党を利するため望ましくない」とした人は、20、30代は1割台、40代は2割台、50代以上の各層はいずれも3割台だった。

野党間の政策や主張の違いを「認識している」計5割

野党の政策や主張の違いを「よく認識している」「ある程度認識している」が計50.7%、「あまり認識していない」「まったく認識していない」が計44.6%と分かれた。「よく認識している」「ある程度認識している」とした人の合計を年代別に見ると、全体的に年代が上がるにつれ増える傾向があり、例えば20代は3割台だったのに対し、60代以上の各層は6割台に上った。

職業別では、教職員が7割台で最多となり、次いで会社役員・団体役員、公務員(団体職員や教職員を除く)の6割台だった。最低は学生、専業主婦・主夫の3割台。年収別では、全体的に年収が上がるほど増える傾向があった。例えば、収入なしは2割台で、1,000万円以上では7割台に上った。支持政党別では国民民主と共産で7割台となり、トップだった。無党派層は4割台だった。

野党間支持率の差の理由「政策能力」が最多

各種調査で野党間でも支持率に差が出ている理由が何であるかを複数回答で聞くと「政策立案能力の有無」34.0%が最多となり、「物価高や賃上げなど生活に直結する政策を重視しているかどうか」31.5%、「政権担当能力の有無」28.7%、「分かりやすい政策を訴えているかどうか」28.5%と続いた。「政策立案能力の有無」を選んだ人を支持政党別に見ると、自民、国民民主、参政、保守が4割台で最も多かった。

衆院で少数与党の状況にある中、野党に期待する役割を複数回答で聞くと「政局より良い社会をつくることに注力すること」55.1%が最多となり、以下「責任ある政策の提案」48.0%、「政府・与党の政策や法案の修正や議論活性化」46.0%、「政府・与党の不正や疑惑の徹底追及」26.4%の順となった。

今夏の参院選の選挙区で投票したい候補者の所属する政党、あるいは比例代表で投票したい政党、投票したい候補者が所属する政党はどこか、2つある場合は支持がより強い方の政党を、仮に投票先が未定の場合などもあえて1つ選択してもらったところ、国民民主25.4%が首位となり、以下、自民22.2%、立憲19.6%、その他の政治団体11.1%、維新8.1%、れいわ5.5%と続いた。

その政党を選んだ理由を複数回答で聞くと「物価高や賃上げなど生活に直結する政策を重視しているから」35.3%が最多となり、「分かりやすい政策を訴えているから」24.7%、「政策立案能力があるから」23.6%、「政権担当能力があるから」18.5%と続いた。

「物価高や賃上げなど生活に直結する政策を重視しているから」を選んだ人を参院選で投票したい政党別で見ると、国民民主とれいわが6割台で最多で、次いで公明、共産、参政の4割台だった。投票したい政党ごとに、それぞれ最多だった選択肢は、自民は「政権担当能力があるから」、立憲、国民民主、れいわは「物価高や賃上げなど生活に直結する政策を重視しているから」、維新は「分かりやすい政策を訴えているから」などとなった。

選んだ政党に改善してもらいたいと思う点を複数回答で聞いたところ、「他党とうまく連携できていない点」20.4%が1位で、「特にない」18.2%、「政策立案能力やビジョンが明確でない点」14.3%、「現実的な対案を示さない点」14.3%、「政権担当能力や政権を取る意欲を感じない点」13.8%と続いた。

改善してもらいたいと思う点について、参院選で投票したい政党ごとに、最多だった選択肢を見ると、自民は「政策よりも政局ばかり優先している点」、立憲、維新、国民民主、れいわ、共産は「他党とうまく連携できていない点」、公明は「有権者の関心がある課題への対応が不十分である点」などとなった。

野党が取るスタンスの例として、高校無償化など一部でも成果を重視して25年度予算案全体に賛成した維新と、「年収の壁」対策で与党案は不十分だなどとして予算案全体に反対して容易に妥協しなかった国民民主とでは、どちらが望ましいか聞くと「国民民主」37.5%、「わからない」18.0%、「維新」16.7%、「どちらも望ましくない」14.9%、「どちらも望ましい」12.9%の順となった。

「国民民主」を選んだ人を地域別に見ると、沖縄が7割台で1位となり、東北と九州が4割台で続き、ほかはすべて3割台だった。支持政党別では、国民民主支持層以外では、参政、保守が6割台で首位となり、れいわの4割台、立憲、共産、無党派層の3割台が続いた。これに対し、維新は1割台で、自民、公明は2割台だった。

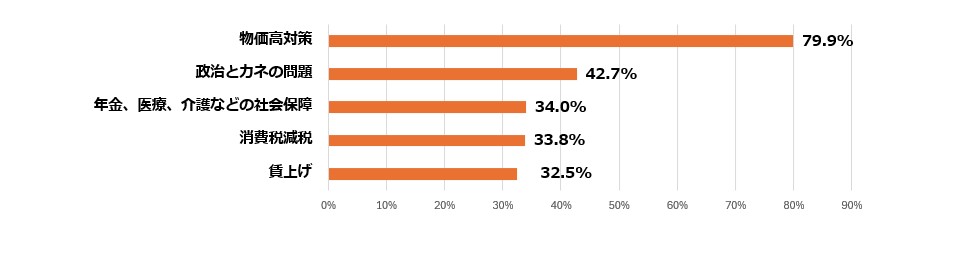

参院選で争点になる政策の上位は

今夏の参院選で争点になると思う政策を複数回答で聞くと、「物価高対策」79.9%が最多となり、「政治とカネの問題」42.7%、「年金、医療、介護などの社会保障」34.0%、「消費税減税」33.8%、「賃上げ」32.5%が続いた。

今夏の参院選で選挙区における野党間選挙協力の在り方を聞くと「基本政策が一致する野党間で候補者を一本化すべきだ」33.5%が最も多く、「可能な範囲で選挙協力すればよい」32.1%、「すべての野党間で候補者を一本化すべきだ」10.3%、「候補者の一本化や選挙協力を行うべきではない」8.2%と続いた。「わからない」は14.1%だった。

参院選の比例投票先、国民民主が首位返り咲き

夏の参院選の比例代表で投票したい政党、投票したい候補者が所属する政党を聞くと、国民民主14.9%(前回25年3月20日調査11.5%)、自民13.5%(12.0%)、立憲9.7%(8.2%)、維新4.5%(4.8%)、れいわ3.4%(3.7%)と続いた。未定は39.3%。前回25年3月20日の調査では自民が国民民主より多かったが、今回は国民民主が抜き返した。

回答者1,000人の属性、各設問のグラフや解説などは、2ページ目以降に掲載しています。

クロス集計が入った調査結果資料はこちらのPDFファイルからご覧ください。KSIオンライン調査とは

新産業に挑戦する企業に対して政策活動やリスクマネジメントのサポートなど、パブリックアフェアーズ領域で総合的なコンサルティングを行う紀尾井町戦略研究所株式会社(KSI、本社:東京都港区、代表取締役:別所 直哉)は、月に2回程度、時事関係のトピックを中心としたオンライン調査を、全国の18歳以上の1,000人に行っています。

調査資料やデータの利用、取材や放映などのお問い合わせ、新規調査案件のご相談は、本ページの最後をご覧ください。

© 紀尾井町戦略研究所株式会社